「SPACE(공간)」 2024년 5월호 (통권 678호)

Exhibition view of Section 2 of Part 1, ‘Avalokiteshvara: Changing Bodies, Changing Genders / Image courtesy of Hoam Museum of Art

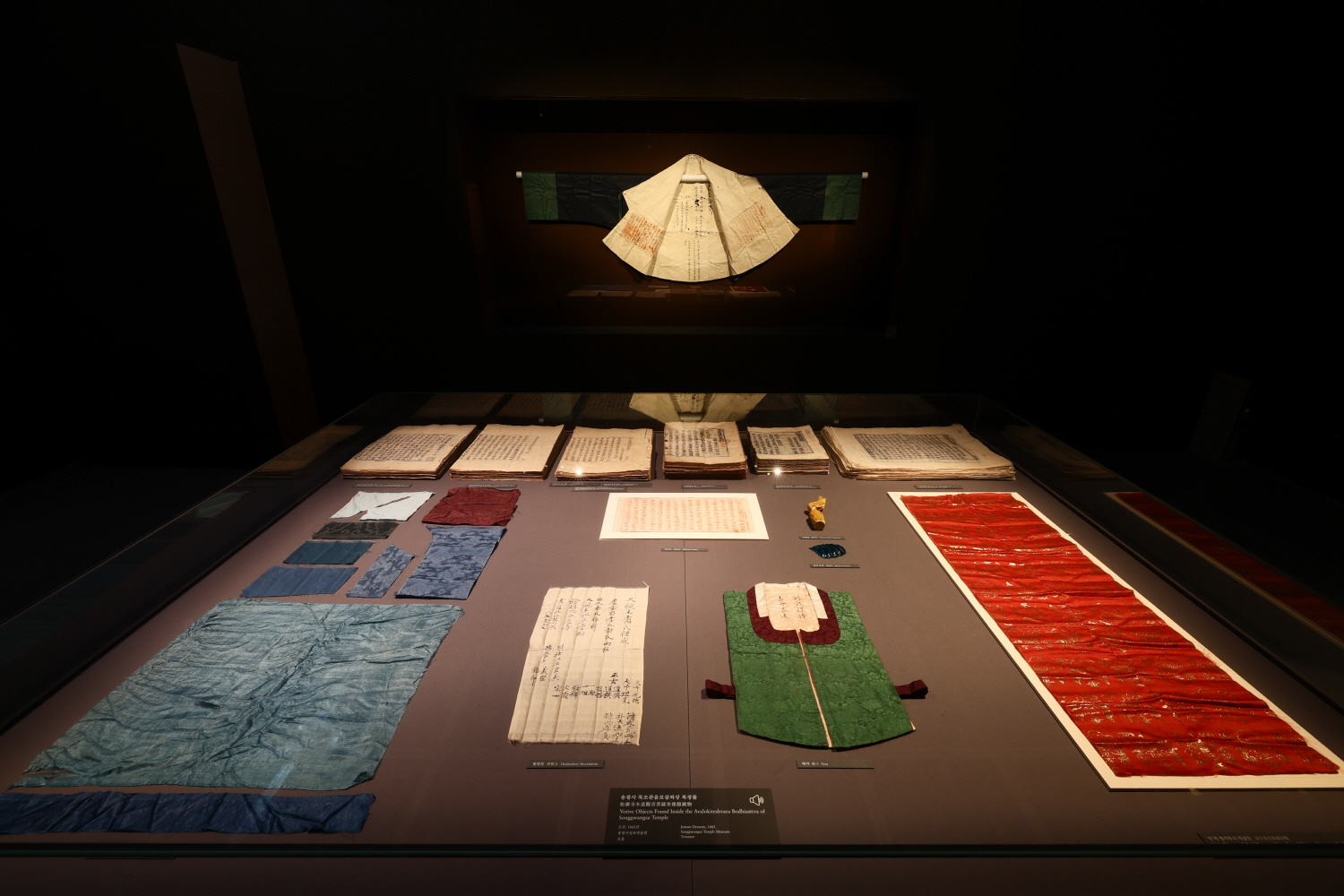

2부 3섹션 ‘여공: 바늘과 실의 공덕’ 전시 전경 / Image courtesy of Hoam Museum of Art

불교에서 여성은, 여성에게 불교는 어떤 존재였을까? 호암미술관이 동아시아 불교미술을 젠더 관점에서 조망하는 대규모 기획전 〈진흙에 물들지 않는 연꽃처럼〉을 개최한다. 세계적으로 여성에 초점을 맞추고 불교미술을 바라보는 전시는 이번이 최초다. 전 세계에 흩어져 있던 한국, 중국, 일본의 불교미술품 92건을 한자리에 모아 여성들의 번뇌와 염원, 공헌을 살피는 이번 전시는 공식적인 역사서나 불교문헌에서 찾아볼 수 없었던 여성의 면면을 수면 위로 끌어올린다. 전시는 크게 1부 ‘다시 나타나는 여성’, 2부 ‘여성의 행원’으로 나뉘어 1부에서는 불교미술 속에 재현된 여성상을, 2부에서는 불교미술의 후원자와 제작자로서 여성을 조명한다.

전시 공간은 강예린(서울대학교 교수)+건축사사무소 에스오에이와 협력해 계획했다. 지난해 대대적인 리노베이션(건축사사무소 이건축연구소 참여)을 마치고 재개관한 호암미술관은 전시장에 고정된 쇼케이스가 없으며 매 전시에 걸맞은 전시환경을 꾸리고 있다. 이번에는 여성의 시각에서 전통사회 속 불교 건축을 공간으로 풀어내는 동시에 작품의 정교한 디테일을 한 뼘 더 가까이 관찰할 수 있는 환경을 조성하고자 세심한 노력을 기울였다고 전했다.

전시는 어머니의 자궁을 연상시키는 둥근 공간에서 출발한다. 불교미술에서 가장 빈번히 재현되는 여성의 유형은 단연 어머니다. 석가모니의 어머니인 마야부인이 비중 있게 묘사된 ‘팔상도’(조선, 1725)의 네 폭과 마야부인을 위엄 있는 모습으로 표현한 ‘석가탄생도’(조선, 15세기) 등에서 그 모습을 찾아볼 수 있다. 이어지는 공간에서는 형상과 성별을 자유자재로 바꾸며 종국에는 여성으로 재현되기도 하는 관음보살의 응신들, 여신으로서 뚜렷한 정체성을 지닌 수호신 등이 다양한 불화와 조각으로 펼쳐진다. 이처럼 1부는 지난 시대와 사회가 여성을 어떤 시선으로 바라봤는지 읽어내도록 이끈다.

2부는 불교미술품의 찬란함 너머 존재했던 여성의 공덕을 발굴한다. 만물이 부처가 될 수 있다고 전하면서도 여성의 몸으로는 성불할 수 없다고 가르쳤던 불교. 그럼에도 중세 동아시아 여성들은 부처가 되기를 꿈꾸며 사회와 제도의 제약을 벗어나고자 했다. 이러한 여성의 번민을 드러내는 『감지금니 묘법연화경 권1~7』(고려, 1345)은 이번 전시에서 일반에 처음으로 공개되는 걸작이다. 나아가 2부의 마지막 섹션에서는 ‘여성의 일’로 여겨졌던 자수와 복식을 예술의 관점에서

새롭게 살핀다. 한 땀 한 땀 수놓아 오랜 시간에 걸쳐 완성되는 ‘수불’은 여성의 주체적인 창작 행위가 발현한 불교미술의 독특한 장르다. 머리카락을 사용해 직조한 자수, 새로 지은 저고리 안에 새긴 발원문 등은 당시 여성들이 품었던 간절한 염원과 의지를 내비친다.

전시 제목인 ‘진흙에 물들지 않는 연꽃처럼(Unsullied, Like a Lotus in Mud)’은 불교 경전 『숫타니파타』의 한 구절을 인용한 것이다. 관람을 마치고 미술관 정원을 돌아 나오는 길, 여성 조경가 정영선(본지 82~91쪽 참고)이 매만진 희원에는 진한 매화 향기가 가득하다. 진흙에서 피나 진흙에 물들지 않았던 연꽃을 닮은 여성들을 다시금 떠올린다. 전시는 6월 16일까지이며, 전시 기간 중 홈페이지 사전 예약을 통해 리움미술관과 호암미술관 사이를 운행하는 무료 셔틀버스를 이용할 수 있다.

▲ SPACE, 스페이스, 공간

ⓒ VMSPACE 무단전재 및 재배포 금지