「SPACE(공간)」 2024년 6월호 (통권 679호)

호미(2023) ©Roh Kyung

건축을 공부하던 학창 시절 나의 소망은 남다른 생각을 하는 사람이 되는 것이었다. 성공한 건축가들은 그만의 건축관을 ‘건축 철학’이라고 말하지만 난 ‘건축 철학’이라는 단어가 좀 오그라드는 느낌이었다. 건축가들이 너무 무게 잡는 느낌이 싫었다. 그래서 학교에서 건축설계 프로젝트를 할 때 다른 친구들은 나의 ‘작품’이라고 불렀지만 나는 항상 나의 ‘숙제’라고 불렀다. 남다른 생각을 하려면 나만의 시각이 필요하다. 그래서 나는 다른 건축가들이 쓴 책을 되도록 안 읽으려고 했다. 다른 건축가의 아류가 되고 싶지 않아서였다. 대신 그 건축가들의 생각에 영향을 주었을 좀 더 근본적인 책들을 보려 했다. 나에게 그 책들은 현대물리학, 철학, 심리학, 기독교 신학책이었다. 철학책들은 읽었지만 대부분 무슨 말인지 이해가 되지 않았고 나의 관심을 끄는 것들은 주로 현대물리학 책들이었다. 그 배경에는 프리초프 카프라의 『현대물리학과 동양사상』이라는 책의 영향이 컸다. 고등학교 시절 철학은 국민윤리 시간에, 물리학은 물상 시간에 배우는 전혀 다른 학문이었다. 그런데 카프라의 책은 철학과 과학이 같은 생각을 다르게 설명할 뿐이라는 것을 알려주었다. 그것도 시대와 장소를 뛰어넘어서 말이다. 뛰어난 인간의 생각이 다른 분야에서 다르게 표현될 뿐이라는 사실은 내게 두 가지 깨달음을 주었다. 하나는 분야를 뛰어넘어서 통섭할 수 있다는 것이고, 다른 하나는 건축을 통해서도 그러한 깨달음을 표현할 수 있을 것이라는 생각이다. 덕분에 자신감을 가지고 대학교 시절 배운 여러 지식들을 건축으로 녹여 디자인을 표현해보려고 했다.

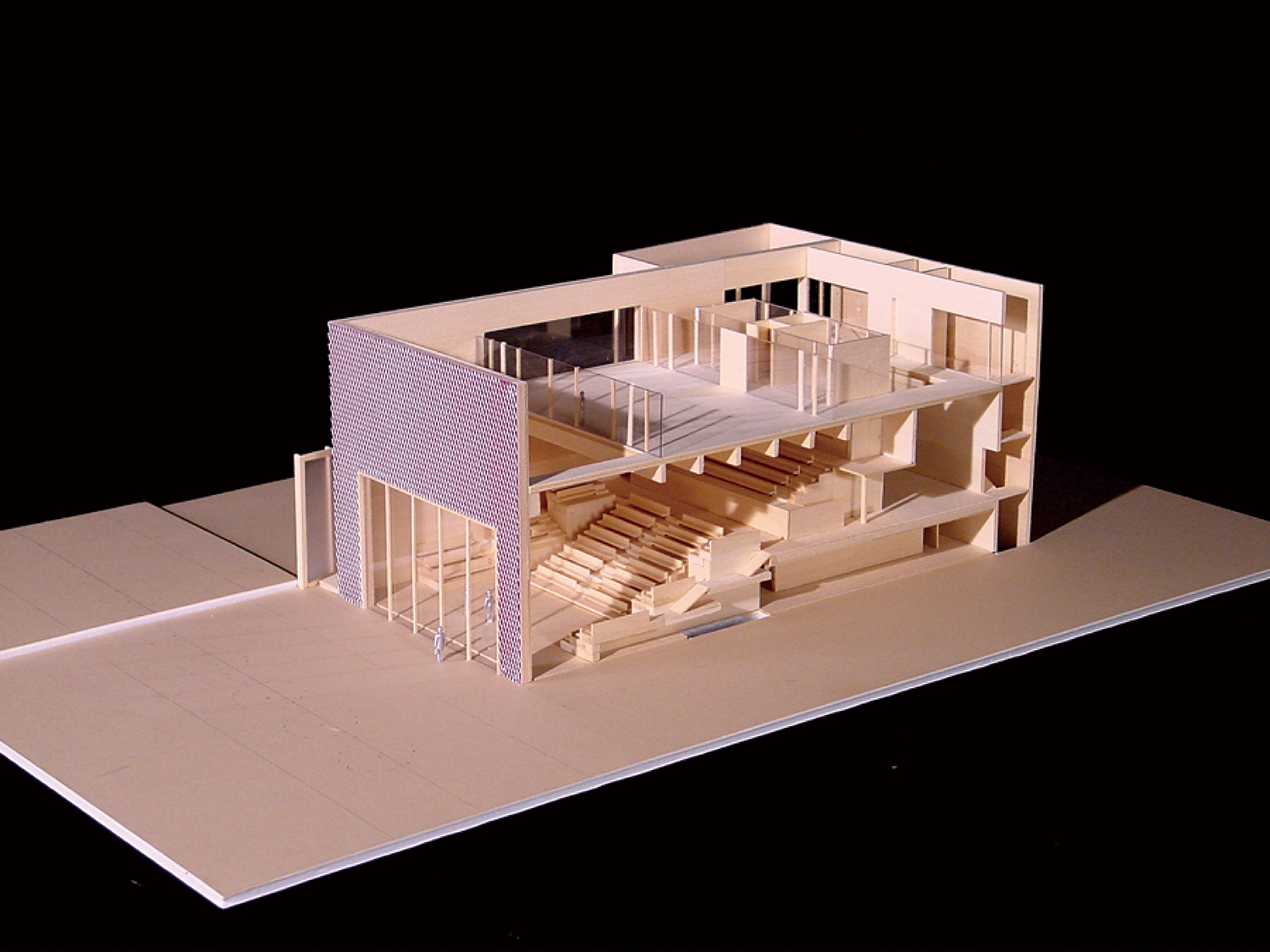

스트리트 스테이지 시어터(2002), 하버드 헤이스팅 푸딩 학생 극장 계획안. 연극 무대가 도로 쪽에 위치하고 입면은 투명 유리로 되어 있어 인도 위의 행인들은 무대에 서는 경험을 하게 된다.

군복무를 마치고 대학원을 준비하던 1990년대 초 주간지 「타임」의 표지를 ‘사이버 공간’이 장식했다. 나는 당시 컴퓨터 모니터에 있는 텍스트뿐인 인터넷 홈페이지들을 보고 왜 ‘공간’이라 부르는지 의문이 들었다. 당시 인터넷은 너무 느려서 학자들의 텍스트로 된 논문만 주로 올라가 있었고, 기껏해야 하이퍼링크가 걸린 빨간 글자를 누르면 다른 페이지로 넘어가는 수준이었다. 그것을 왜 공간이라 부르는가 생각하면서 ‘공간은 인간의 뇌가 정보를 처리해서 만들어낸 의식의 결과물’이라는 결론을 얻었다. 이제 나에게 공간은 정보였다. 따라서 ‘공간은 절대적인 물리량이 아니라 기억의 총합’이라고 생각하게 되었다.

공간을 정보라고 생각하는 시각을 가지니 오프라인 공간과 온라인 공간을 이해하고 읽어낼 수 있었다. 하지만 제대로 된 건축디자인을 할 수는 없었다. 수년의 시간이 흘러서 얻은 결론은 건축은 공간을 통해서 ‘관계를 조율하는 일’이라는 깨달음이었다. 우리가 만드는 벽, 창문, 지붕, 문, 계단 같은 건축 요소들은 사람들 간의 관계를 조율한다. 두 사람 사이에 벽이 있으면 두 사람 사이의 관계는 단절되지만, 창문이 생기면 시각적 연결이 만들어진다. 벽에 문이 생기면 두 사람이 오갈 수 있는 물리적 관계가 만들어진다. 다른 높이로 나누어진 공간은 계단이 생기면 연결된다. 이러한 건축 요소를 통한 관계의 오케스트레이션이 건축디자인이라는 결론을 얻었다. 이제 나에게 건축디자인은 세상을 정보로 분해해서 해석하고, 거기에 건축 요소를 통해서 관계를 조율하는 일이었다. 그리고 내가 하는 건축의 목표는 ‘관계의 회복’을 이루는 것이며, 좋은 건축은 ‘화목하게 하는 건축’이라는 결론에 다다랐다.

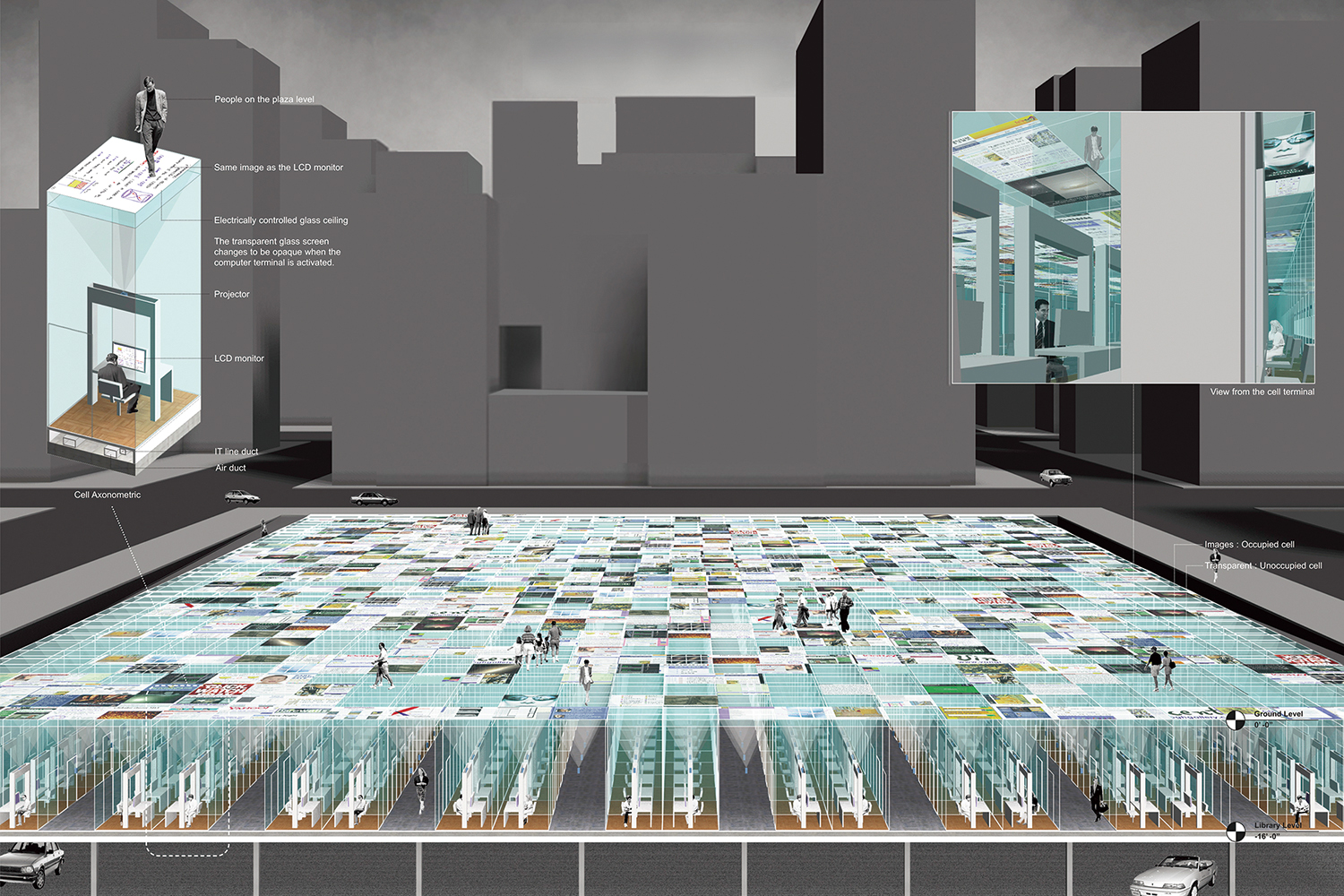

정보의 바다(2003), 센트럴 글래스 국제 디자인 공모전 수상작. 광장 아래 지하층에 위치한 컴퓨터 단말기에서 검색하는 정보가 프로젝터를 통해 유리로 만들어진 광장 바닥에 투사된다. 유리 바닥의 표면은 다른 두 세상에 속한 사람들을 공간으로 연결하는 건축장치가 된다.

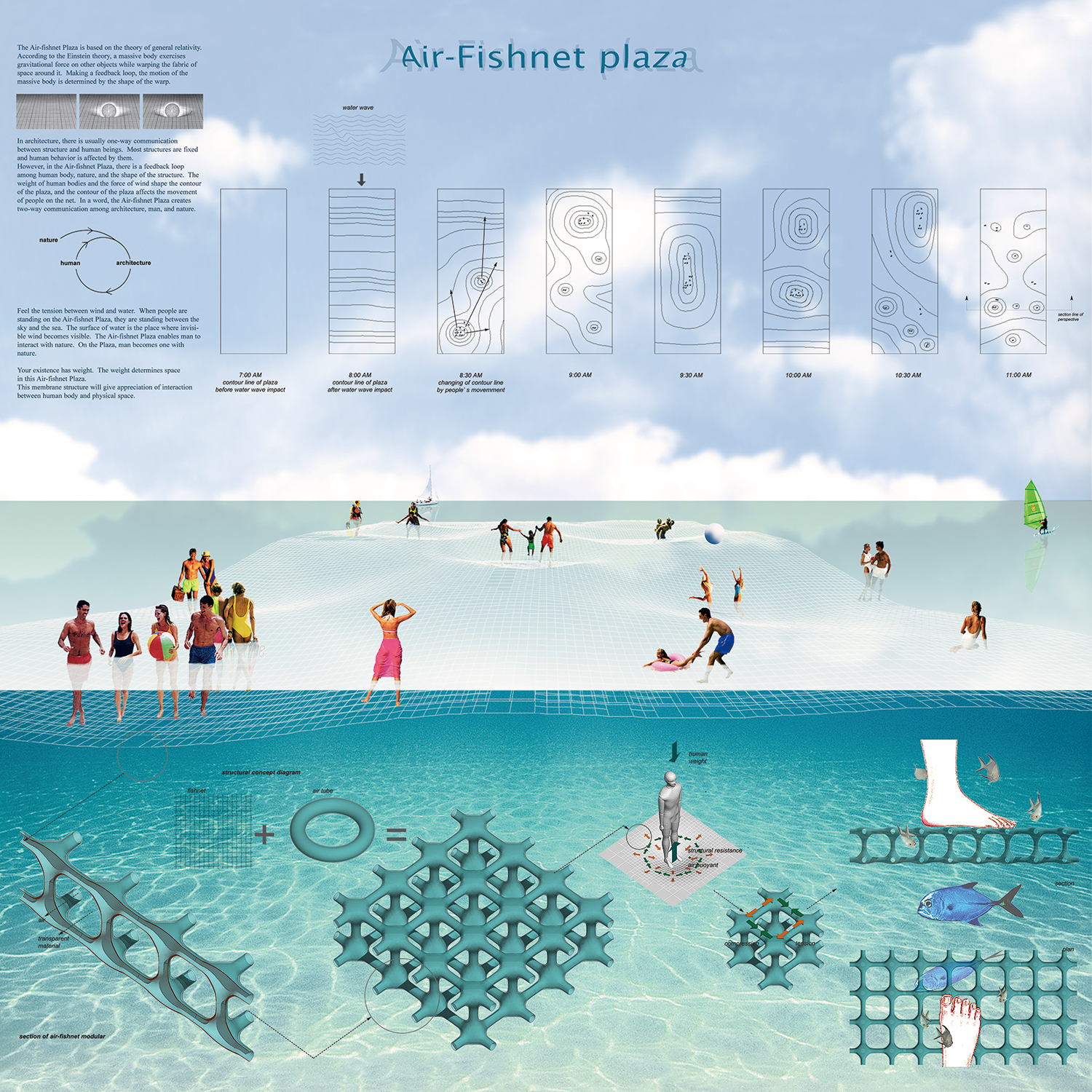

에어-피시넷 플라자(1999), 타이요코 멤브레인 국제 디자인 공모전 수상작. 수면 바로 아래에 위치한 망 구조의 고무 튜브로 만들어진 플라자다. 그 위에서 사람들은 키나 몸무게 같은 개인의 신체 조건, 주변 사람과의 친분 관계, 물에 대한 공포심 정도, 파도의 영향 등에 의해 이합집산을 하면서 플라자의 지형을 변화시킨다. 플라자는 나와 다른 사람과 자연이 함께 만들어가는 공간의 매개체 역할을 한다.

이때 관계에는 크게 두 종류가 있다. 하나는 사람과 사람 간의 관계이고, 다른 하나는 사람과 자연과의 관계다. 좋은 관계는 ‘적당한 거리’를 두는 것이다. 자연이 아무리 좋아도 집 밖에서 이슬을 맞으면서 잘 수는 없다. 자연과 단절된 집 안에서 쉬어도 창문을 뚫어 자연을 바라볼 수는 있다. 때로는 테라스를 두어 편하게 의자에 앉아 적극적으로 자연과 관계를 맺을 수도 있다. 집 안에서 가족 구성원들 사이의 프라이버시를 위해 벽을 세우되, 문을 만들어서 들어갈 수 있게 해주고 창문을 뚫어서 외부 자연과 관계를 맺게 한다. 이때 거실을 향해서도 창문을 하나 더 뚫어 다른 가족과도 시각적 관계를 맺게 해준다. 내가 소통을 원하지 않을 때는 창문을 닫고 커튼을 내리면 된다. 이제 나는 공간을 ‘보이드, 상징, 인간 행위’라는 세 가지 정보로 분해해서 이해한다. 그리고 관계는 ‘물리적, 시각적, 심리적 관계’ 세 가지로 나누어서 생각한다. 궁극적으로 나에게 건축디자인이란 ‘정보’라는 ‘단어’를 ‘관계’라는 ‘문장 구조’에 넣어서 글을 쓰는 행위다. 그리고 그 글의 주제와 목적은 ‘세상을 더 화목하게 하는 것’이다.

윈드 펜스 2(2022). 여러 동으로 나누어진 마을 같은 건물군들은 바람에 휜 돛 같은 형상의 콘크리트 벽으로 하나로 묶이게 된다.

세종 해밀학교 마스터플랜(2021). 시와 협의해 학교 부지 내에 조성해야 하는 운동장을 대지 중앙에 있는 공원 부지로 옮겼다. 운동장 면적 만큼 학교 부지가 넓어지면서 저층형 소형 건물로 구성된 마을 같은 느낌의 학교를 만들 수 있었다.

건축가는 화가와는 다르게 건축주가 있어야만 자신의 생각을 표현할 수 있다. 건축가에게 주어진 대지는 화가에게 주어진 흰 캔버스이고, 주어진 프로그램은 그려야 할 대상이다. 나는 우선 주어진 대지에 있는 정보를 분석해서 내가 이용할 수 있는 에너지를 찾는다. 대지 앞에 좋은 공원 경치가 있다면 그것은 이용해야 하는 좋은 에너지다. 물론 대지에는 나쁜 에너지도 있다. 시끄러운 소음은 벽으로 가려서 지워야 할 에너지다. 그리고 주어진 복잡한 프로그램을 기능적으로 잘 조율할 수 있는 가장 단순한 해결책을 찾으려고 노력한다. 가장 단순한 디자인이 가장 경제적인 해결책이고, 가장 경제적인 해결책이 곧 가장 친환경적이기 때문이다. 그래서 불필요한 장식은 없애고 곡선은 최소화하고자 한다. 색상도 최소한으로 사용하려고 한다. 지나친 색상은 지나친 장식과 같으며, 이는 사용자의 생각을 불필요하게 방해하는 일이라고 생각하기 때문이다. 그런 면에서 가급적 백색을 사용해 디자인하려고 한다. 필요에 따라서는 벽돌이나 주변의 자연석을 이용해서 대지에 묻혀 사라져 보이는 건축을 시도하기도 한다. 가장 좋은 건축은 주변의 일부가 되어서 사라지는 것이라고 생각하기 때문이다.

툇마루 하우스(2021). 부모, 아들, 딸의 각자 방 앞의 발코니에서 가족은 서로 소통을 한다. 툇마루처럼 이 발코니들은 모두 큰 처마 아래에 위치한다.

플레트 빌라(2022). 자녀들의 방과 엄마의 작업실은 방 안에서도 서로를 바라볼 수 있게 창문이 돌출되어 있다. ©Roh Kyung

건축은 한자로 ‘세울 건(建)’에 ‘쌓을 축(築)’을 쓴다. 건축은 무언가를 세우거나 쌓는 일이라는 뜻이다. 실제로 한옥을 보면 돌을 쌓아서 축대를 만들고 그 위에 기둥을 세우고 그 위에 다시 기와를 쌓는다. 건축은 단어가 말하는 대로 세우고 쌓는 일이다. 하지만 이러한 설명은 건축의 피상적인 모습만 보여준다. 건축은 겉보기에는 무언가를 세우고 쌓는 물리적인 행위로 보이지만 실제로 우리가 나무 기둥을 세우고 돌을 쌓아서 결국 만들려고 하는 것은 ‘비어 있는 공간’이다. 이러한 비어 있는 공간을 만드는 이유는 인간이 그 속에 들어가서 사용하기 위함이다. 따라서 건축의 최종 목표는 인간을 위한 빈 공간을 만드는 데 있다. 그런데 건축은 거기서 그치지 않는다. 건축은 여러 명의 사람이 복합적으로 사용하는 경우가 많다. 특히 인류가 도시를 만들고 모여 살기 시작하면서부터는 건축이라는 행위는 다양한 사람들의 복잡한 관계를 조율하고 구성하는 일이 되었다. 이렇듯 건축은 인간과 관련된 일이고 너무나도 당연하게 ‘인문’적일 수밖에 없다.

HMG 스마트 시티(2021~2023). 중동이나 동남아 등에 지어질 수 있는 스마트시티를 염두에 두고, 가상의 대지(그린필드)를 대상으로 프로토타입 연구를 진행했다. 무한한 공간적 체험을 위해서 가운데 자연을 둔 순환형 도시를 계획했다. 100만 명을 위한 도시를 처음부터 원형으로 만들면 완성되기까지 수십년 동안 순환형 도시가 되지 못한다. 따라서 첫 모듈은 30만 명을 수용하는 육각형의 도시를 만들고, 이후 순차적으로 나뭇가지가 자라듯이 자라나서 100만 명을 수용하게 된다.

우리 사무실 웹사이트의 첫 화면에는 “Architecture is to Design Relationship. We seek to create harmony among people and with nature through new architectural visions”라는 글귀가 써있다. 우리말로 옮기면, “건축은 관계를 디자인하는 것이다. 우리는 새로운 건축적 비전을 통해서 사람과 사람, 사람과 자연 사이의 화목을 추구한다”는 뜻이다. 우리 사무실의 작업들은 이러한 정신의 물리적 결정체다.

▲ SPACE, 스페이스, 공간

ⓒ VMSPACE 무단전재 및 재배포 금지