‘리-비지트 「SPACE」’는 역시 「SPACE(공간)」 창간호(1966년 11월호)를 찬찬히 들춰봄으로써 시작해야 할 테다. 지난 한 해의 여정을 다시 출발점부터 돌아보자. 이 잡지 창간의 전후 맥락에 대해서는 근래 박정현이 『건축은 무엇을 했는가』(2020)에서 일부 조명한 바 있다. 초창기 「SPACE」 발행인이 김수근이 아닌 정권의 실세 중 하나인 석정선이었다는 것, 그럼에도 발행처였던 ‘애이제작주식회사(愛以制作株式會社)’가 김수근건축연구소와 동일한 주소였다는 것,▼1 그래서 결국 첫 수년의 「SPACE」가 국가 프로젝트를 홍보하는 장임과 동시에 건축가 개인의 상상력을 펼쳐낼 수 있는 희소한 매체였다는 것이 주요 줄거리다. 즉 국가와 건축의 필요가 맞아떨어진 지점에서 이 잡지가 탄생했음이 강조됐다. 사실 「SPACE」 창간의 야사는 김원(1943~)으로부터 생생하게 들을 수 있다. 창간을 준비하던 때부터 발행 초창기의 실무적 역할을 도맡았던 그가 당시를 증언하고 있기 때문이다. 2016년 창간 50주년에 즈음해 자신의 블로그에 올린 글 ‘공간지 창간 50년’과 ‘석정선 중령 이야기’를 통해서다.▼2 최근 진행한 필자와의 인터뷰에서 김원은 더 많은 이야기를 풀어냈다.▼3 그에 따르면 잡지 출판은 김수근(1931~1986)이 전부터 꿨던 꿈인데, 김종필과 석정선의 (중앙정보부 자금) 후원이 이를 가능케 했다는 것이다. 김원이 옮긴 김수근의 말은 생생하다. “어이, 돈 생겼어. 이걸로 잡지 만들자. 자네들이 뛸 수 있는 운동장이야.” 윤승중(1937~)과 김원을 불러 했던 말이지만, 이 일은 김원에게 맡겨졌다. ‘편집 스태프’ 명단에도 이름을 못 올리는 ‘시다바리’의 업무였다. 당시 김수근은 서른 다섯, 김원은 스물 셋. 두 사람 모두 새파란 젊은이였다. 그는 1965년 10월 즈음부터 창간을 준비했다고 기억한다. 준비에만 1년가량이 소요된 것이다.

잡지를 준비하며 김수근은 세 가지 지침을 제시했다. 첫째, “오리지널한 것을 다룬다.” 해외의 잡지를 베끼지 않는다는 것이다. 둘째, “읽는 잡지가 아니라 보는 잡지를 만든다.” 굳이 텍스트를 읽지 않아도 한눈에 의미가 전달돼야 한다는 뜻이다. 셋째, “하이브로(highbrow)한 잡지를 만든다.” 즉 소장가치가 있는 매우 고급스런 잡지를 만든다는 뜻이다. 각 지침 및 그 성취도에 대해서는 여러 평가가 있겠지만, 여기서 젊은 김수근의 야심과 배포를 읽을 수 있는 것만은 분명하다. 한편, ‘공간’이라는 잡지 제목은 사내공모의 결과였다. 당초 김원이 응모한 ‘인간공간(Spazio Humanus)’이 제목으로 선택됐고 김수근도 흡족해했다는데, 길다는 의견이 있어 ‘공간’으로 축약됐다는 것이다. 처음부터 김수근이 ‘공간’이라는 말과 개념을 내세웠으리라는 막연한 추정과는 다른 사실이다. 창간호부터 100호(1975년 9월호)까지 달린 부제목 ‘건축·도시·예술’은 잡지의 내용적 범위를 보여준다.▼4 잡지 제목 못지않게 창간호에서 고심했던 것은 표지 디자인이었던 듯하다. 결국 표지는 최소의 정보만 남긴 채 백색으로 비워졌다. 앞으로 어떤 사진이든 그림이든 글이든 다 싣겠다는 각오를 보인 것이다.

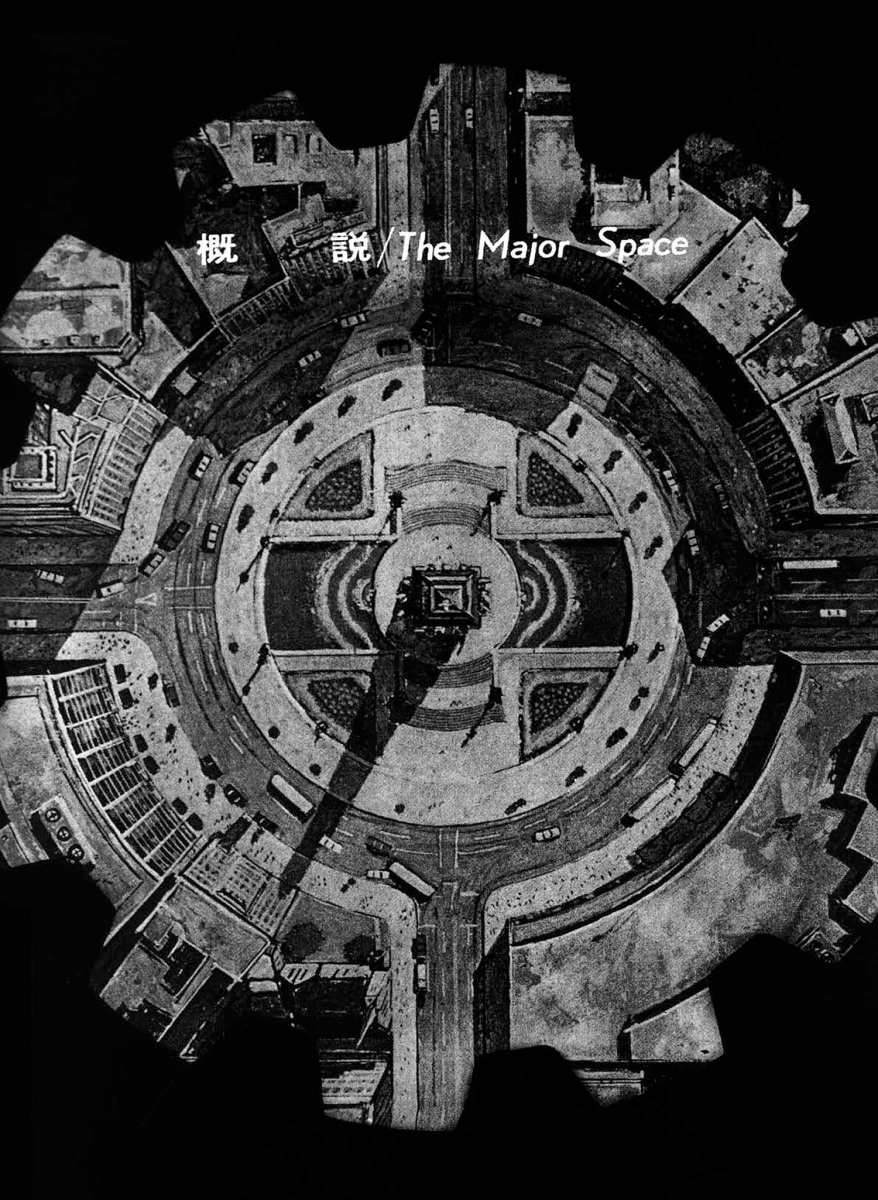

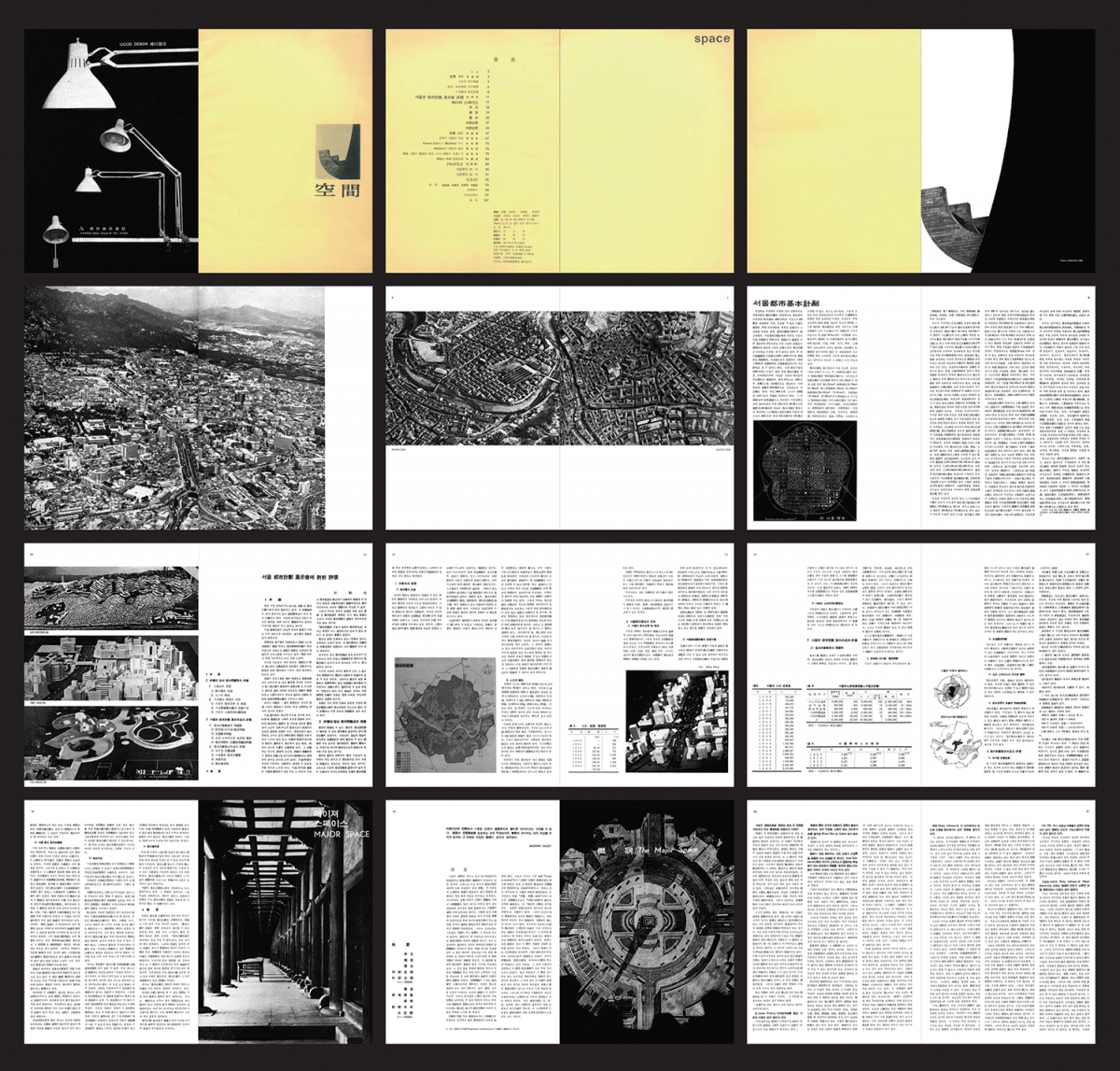

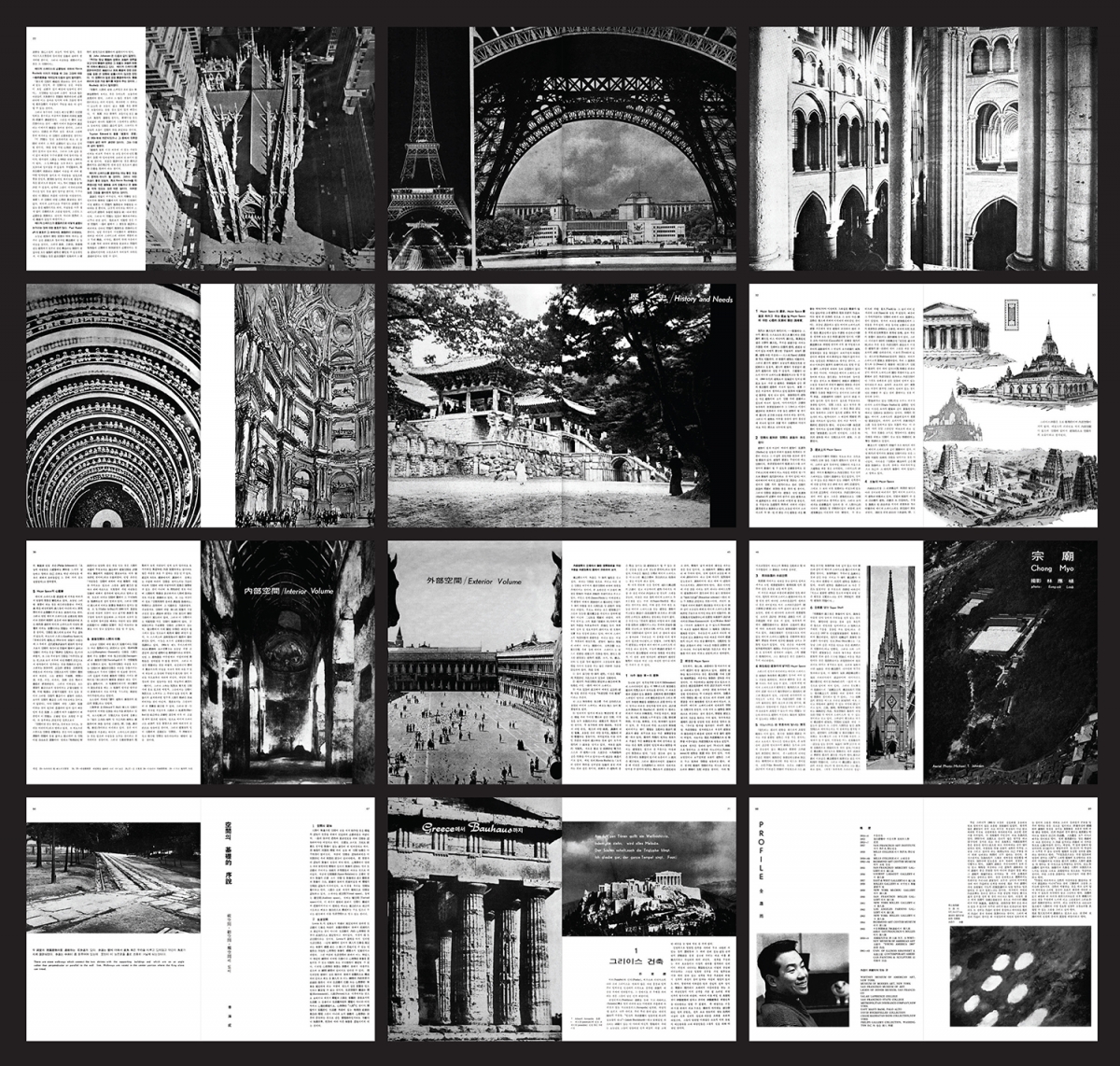

그렇다면 「SPACE」 창간호는 실제 무엇을 보도하고 있는가? 창간호의 지면은 임응식의 ‘공간 촬영’에서 시작해 박병주의 ‘서울시 도시계획 전시회에 대한 평가’, 특집 기사 ‘메이저 스페이스’, 이해성의 ‘공간의 기초적 서설’, 종묘, 그리스 건축, 한국의 전통예술과 현대미술과 관련한 기사, 그리고 국내외 뉴스, 서평, 자재 시세표 및 광고에 이르기까지 다양한 내용으로 채워졌다. 이 가운데 특집 주제로 설정된 ‘메이저 스페이스(Major Space)’에 주목할 수밖에 없다. 발간사가 없는 이상, 여기에 잡지의 의도가 상당히 실리는 까닭이다. 김원은 이 주제가 이미 김수근에 의해 정해졌던 것이라 말하며, 박래경의 추천이 있었으리라 짐작했다. 박래경은 창간호부터 10회에 걸쳐 ‘그리스 건축에서 바우하우스까지’라는 제목의 글을 연재한 인물이다.▼5 ‘메이저 스페이스’는 미국의 건축 저널인 「프로그레시브 아키텍처(Progressive Architecture)」(이하 「P/A」) 1965년 6월호의 특집 기사를▼6 2회에 걸쳐 번역한 것이다. 이 같은 해외 기사의 전재는 “오리지널한 것을 다룬다”는 잡지의 지침과는 거리가 있지만, 잡지 이름이 ‘공간’으로 먼저 정해졌다면 어떤 식으로든 공간에 관련된 이슈를 다룰 필요가 있었을 것으로 추측된다.

메이저 스페이스는 말 그대로 일반명사 격의 ‘대공간(大空間)’으로 이해할 수 있는데, 「P/A」가 “주요 부분이 단일한 공간으로 이루어져 있는 건물”, 즉 ‘메이저 스페이스 건물(major-space buildings)’을 상정하고 사용한 용어다. 기사의 소챕터에서 알 수 있듯, 메이저 스페이스에는 내부 공간에 더해 외부 공간도 포함됐다. 「P/A」는 현대의 대공간이 기능적으로뿐만 아니라 심리적으로도 어떤 의미가 있을지 탐구하기 위해 이 주제를 택했다. 그 배경에는 우주 시대(space age)의 도래에 따른 새로운 공간 개념의 고찰이 필요했던 한편으로, ‘대공간’을 가진 뉴욕 펜실베이니아 기차역의 철거(1963)에 대한 아쉬움이 깔려 있었다. 이런 「P/A」의 의도가 「SPACE」의 방향성 및 한국적 콘텍스트에 얼마나 부합됐는지는 의문이다. 하지만 「SPACE」가 이해성의 ‘공간의 기초적 서설’을 통해 건축의 본질이 ‘공간 형성’에 있음을 재확인하는 가운데 메이저 스페이스의 심리학적 역할을 강조한 점, 그리고 동양의 공간구성이 서구의 ‘메이저 스페이스적 내부 공간’보다 ‘외부 공간 배열’을 특징으로 함을 지적한 바는 나름 유효한 측면이었다. 번역한 개념의 전유(appropriation)를 위한 노력이기 때문이다. 이런 노력은 ‘메이저 스페이스’의 후반부를 게재한 「SPACE」 2호(1966년 12월호)로도 이어진다. ‘메이저 스페이스의 현대적 의미’라는 제목으로 한창진과 이경성의 대담을 덧붙이며, 우리 공동체가 함께할 메이저 스페이스로서 ‘대광장(大廣場)’과 같은 건축 공간이 필요함을 내세웠기 때문이다. 이경성은 여기서 김수근의 자유센터(1963~1964)를 국내 ‘메이저 스페이스의 대표작’으로 치켜세운다. 1970년대 공간사옥의 김수근에만 익숙한 독자라면 이런 대공간에 대한 강조가 좀 낯설지 모르겠다. 그러나 이때의 김수근은 아직 한국종합기술개발공사의 대규모 프로젝트와 부여박물관의 왜색시비를 거쳐야 할 김수근이었고, ‘궁극공간’과 ‘모태공간’을 잉태하기 전의 김수근이었음을 기억할 필요가 있다. 콤팩트한 공간구성의 공간사옥에도 메이저 스페이스는 적용됐지만 말이다.▼7

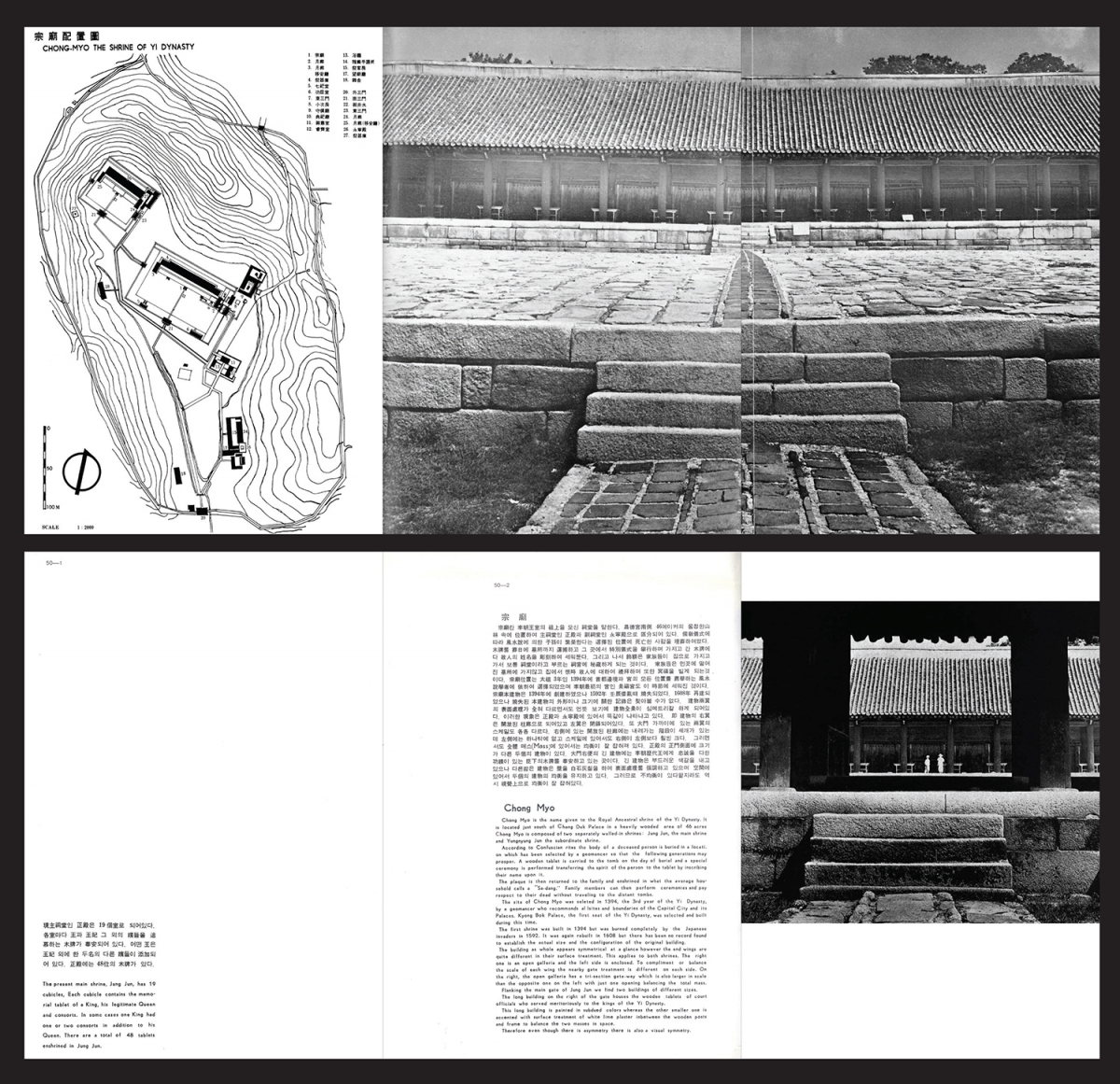

이 같은 ‘메이저 스페이스’는 창간호의 다른 기사와도 관계된다. ‘공간의 기초적 서설’이 이에 대한 일종의 해설임은 암시한 바다. 그런데 스무 쪽에 걸친 종묘 화보가 둘 사이에 삽입된 것은 의아하게 생각될 수 있다. 종묘 자체의 아름다움을 알림과 동시에 메이저 스페이스를 품은 전통건축의 사례로 내세우려는 의도가 아니었을까. ‘메이저 스페이스’의 지면에도 「P/A」에는 없던 종묘와 불국사가 각각 전면사진으로 들어가 있는데, 같은 의도로 보인다. 잡지 초두를 장식하는 임응식의 사진은 굳이 ‘메이저 스페이스’와 결부시킬 필요는 없을 것 같다. ‘메이저 스페이스’와 연관될 수 있는 자유센터의 부분 사진이 첫 이미지이지만 말이다.▼8 오히려 서울 도심과 주택지의 공중사진은 뒤따른 지면의 ‘서울 도시기본계획’에 관한 기사와 더 관련성이 높다. 여기에는 당시 이목을 끌었던 무궁화 형상의 ‘새서울계획’도 다뤄지는데, 도시설계 영역이 「SPACE」의 주요 대상에 있음이 확인된 셈이다. ‘건축’ 및 ‘도시’에 이어 잡지의 부제가 강조한 ‘예술’ 관련 기사도 빠질 수는 없었다. 진홍섭의 ‘한국예술의 전통과 계승’과 김철순의 ‘우리 전통의 반추’가 전통의 계승 문제를 다룬 글이라면, 박서보의 ‘체험적 한국 전위미술’과 전성우의 ‘Profile’은 한국 현대미술의 현황을 추적한 지면이었다. ‘News’ 및 ‘공간 서평’ 역시 건축, 도시, 예술의 장르를 넘나들며 국내외 소식과 단행본을 소개한다.

「SPACE」 창간호가 앞으로 펼쳐질 이 잡지의 좌표를 예시함은 너무도 당연한 사실이다. 동서와 고금을 횡단하며 건축과 도시와 예술에 대한 현대적 창작을 지향했던 입장은 여기서 자명했다. 그리고 지엽적이긴 하지만 ‘편집후기’가 노출한 바, 자료 미비로 인해 싣지 못했던 박길룡 기사는 「SPACE」 6호(1967년 4월호)에 이르러 특집 ‘건축가 박길룡: 24주기를 맞이하여’로 확대된다. 한편, 창간호의 ‘메이저 스페이스’가 이후 한국의 건축계에 얼마나 유의미했는지는 더 고찰이 필요할 듯하다. 허나 그 개념이 김수근의 어법에 종종 등장하고,▼9 윤승중에게는 ‘당(堂)’이라는 개념으로 더 확연히 나타나니,▼10 초기 김수근 팀의 계보 속에서만큼은 그 중요성을 간과할 수 없겠다. 또한 먼 발치의 추정이긴 하나, 메이저 스페이스와 관련해 논의된 외부 공간이 안영배가 1974~1975년 「SPACE」에 연재한 ‘한국건축의 외부 공간’에 자극을 줬을 개연성도 있다. 여기서 ‘주(요)공간’은 핵심 이슈인데, 이후 출판된 동명의 단행본(1978)은 이를 ‘Major Space’로 번역한다. 안영배는 창간호 서평 섹션에 루트비히 힐버자이머의 『The Nature of Cities』(1955)를 소개하며 일찌감치 이름을 올렸었다. 이처럼 「SPACE」 창간호의 의미는 다각도로 뻗어나간다. ‘시다바리’ 김원이 평론가의 근육을 키워낸 ‘운동장’이었던 점도 추가적 의미일 것이다. (글 김현섭 / 진행 방유경 기자)

(위) 「SPACE」 창간호 레이아웃(표제지에서 21쪽까지) / (아래)「SPACE」 창간호 레이아웃(22~33, 36~37, 44~47, 66~67, 70~71, 88~89쪽)

펼침면이 삽입된 ‘종묘’ 화보 모습 (48~51쪽). 「SPACE」 창간호는 접지된 지면(4면)의 쪽번호를 앞면은 49-1, 49-2로, 뒷면은 50-1, 50-2로 표기했다.

다음 호에는 박정현이 「SPACE」 11호(1967년 9월호)에 게재된 ‘서울 1967’을 다룬다.

-

1 당시 김수근건축연구소와 한국종합기술개발공사(이하 기공)를 구분해서 생각하기 힘들지만 “『공간』 발행처의 주소와 한국종합기술개발공사의 주소가 일치한다”는 박정현의 서술(53쪽)은 혼동된 것으로 보인다. 『한국종합기술개발공사 30년사』(1993, 69~73쪽)에 따르면 1963년 기공의 전신인 국제산업기술단의 출발지가 송현동인 것은 맞지만, 기공은 1965년 자유센터에서 출범했고 「SPACE」 창간 시에는 신문로에 자리하고 있었다.

2 김원의 블로그 ‘건축환경연구소 광장’ (https://blog.naver.com/kimwonarch) 참고.

3 필자와 김원의 인터뷰, 건축환경연구소 광장(종로구 동숭동 소재) 사무실, 2021년 11월 23일. 그러나 김원의 기억이 부정확할 수 있다는 점도 인지하자. 예컨대 ‘메이저 스페이스’를 4회로 나누어 실었다는 이야기나 1년이 지난 후에야 자신의 이름으로 기사가 나갈 수 있었다는 이야기는 사실과 다르다. ‘메이저 스페이스’는 2회로 나뉘어 실렸고, 김원의 글은 「SPACE」 2호(1966년 12월호)부터 등장한다.

4 잡지의 제목과 부제 모두 표지에 한자와 영문으로 실리는데, 영문 부제는 ‘Architecture, Urban Design & Art’였다. 한편, 101호(1975년 10월, 11월 합본호)부터는 ‘환경’을 강조하며 ‘환경·건축·예술’로 부제가 바뀌는데 이후에도 여러 차례 변화를 보였다.

5 창간호의 필자 프로필에 따르면 박래경은 독일에서 미술사를 전공했는데, 김원은 필자와의 인터뷰에서 그가 편집인인 이신복의 아내라 말했다.

6 「P/A」 1965년 6월호는 편집장(Jan C. Rowan)의 특집 주제에 대한 에디토리얼과 서론에 이어 부편집인들 및 전문가들의 글을 60여 쪽에 걸쳐 실었다(137~200쪽). 「SPACE」에는 이 주제에 대한 해명 및 각 필자의 이름이 빠져 있다.

7 공간사옥 구관을 위한 김원석의 개념 스케치는 메이저 스페이스를 포함했다. 「SPACE」 638호(2021년 1월호), ‘리-비지트 「SPACE」’ 1 참고.

8 알랭 들리센은 이를 부여박물관으로 오인했다. Alain Delissen, ‘The Aesthetic Pasts of Space (1960-1990)’, Korean Studies 25.2(2002), pp. 243-260.

9 주7 및 다음 참고. 승효상, ‘건축가 김수근론’, 「SPACE」 272호(1990년 4월호), 158~165쪽.

10 「SPACE」 236호(1987년 4월호)에 게재된 윤승중과 김석철의 대담, 「Pro Architect」 4권(1997년 7월호)에 게재된 윤승중, 변용과 이상해의 대담 등 참고.

▲ SPACE, 스페이스, 공간

ⓒ VMSPACE 무단전재 및 재배포 금지

비판적 역사 서술에 관심을 두고 있으며, 『건축수업: 서양 근대건축사』(공저, 2016), 『건축을 사유하다: 건축이론 입문』(역서, 2017), ‘DDP Controversy and the Dilemma of H-Sang Seung’s “Landscript”’(2018), ‘The Hanok Paradox: Modernity and Myth in the Revival of the Traditional Korean House’(2019) 등 다수의 단행본과 논문을 국내외에서 출판했다.