「SPACE(공간)」 2023년 8월호 (통권 669호)

김현섭(고려대학교 교수)은 지난 「SPACE(공간)」 662호(2023년 1월호)에서 보화각의 건축가가 박길룡이 아닐 수도 있다는 의문을 제기했다. 이에 정인하(한양대학교 교수)는 「SPACE」 667호(2023년 6월호)에서 박길룡이라 판단되는 논거를 제시했다. 박길룡의 다른 작업과 보화각 사이에 드러나는 평면, 설비, 구조, 디테일의 유사성을 밝힌 것이다. 이번 리포트에서는 다시, 김현섭이 정인하의 주장을 논박한다. 그는 정인하가 든 논거 중 판단을 유보하게 만든 지점들을 집어내며, 여전히 보화각의 건축가가 박길룡이라 확증하기는 어렵지만 그 가능성은 높아졌다고 말한다.

2022년 4~6월 간송미술관 〈보화수보(寶華修補)〉 전시 당시의 보화각 / ©archistory KU, Research Unit of Architectural History, Korea University

‘보화각의 건축가가 박길룡이 아니라면? - 「SPACE」라는 물증, 혹은 미스터리’라는 필자의 글(「SPACE」 662호 참고)에 대해 정인하가 최근 ‘박길룡의 건축을 찾아서’(「SPACE」 667호 참고)라는 제목의 글로 응답해왔다. 글이 출판된 후 이러저러한 이들이 관심을 보였지만, 정인하의 경우 정리된 글로 공식적 대응을 한 셈이니 반갑다 하지 않을 수 없다.▼1 김수근과 김중업에 관한 연구를 시작으로 한국 현대건축사를 폭넓게 탐색해온 그의 관심사가 여기서도 여실히 나타나는 것 같다. 하지만 그 글의 부제목 ‘‘보화각의 건축가가 박길룡이 아니라면?’에 대한 반론’이 말하는 것처럼 정인하의 대응이 정말 필자의 글에 대한 ‘반론’인지는 잘 모르겠다. 필자는 앞의 글에서 보화각(1938)의 건축가가 박길룡(1898~1943)이라는 ‘1차 자료’나 뚜렷한 ‘물증’이 부재함을 지적하며, 아무 의심 없이 받아들였던 사안에 대해 열어놓고 함께 답을 찾을 것을 제안했었다. 그러하니 당시 정황과 사후적 해석을 바탕으로 박길룡이 그 설계자임을 내세운 정인하의 글은, 반론이라기보다 필자의 문제제기에 대한 하나의 진지한 응답으로 볼 수 있겠다. 비록 이 글이 보화각뿐만 아니라 박노수 가옥(1939)의 건축가도 박길룡임을 논증하느라 본래의 초점을 다소 흐렸지만 말이다.

보화각의 건축가가 박길룡일 수밖에 없다는 정인하의 논리는 꽤 설득력 있다. 우선은 당시 식민지 조선에서 한국인 민간 프로젝트를 맡아 보화각 같은 “근대건축 양식”을 구현할 건축가가 박길룡뿐이라는 정황이 중요한 전제였다. 이런 전제하에 그는 박길룡이 보화각보다 2년 앞서 완공한 민병수 주택(1936)을 선보이며 둘의 유사성을 제시한다. 그 유사성을 근거로 민병수 주택의 설계자가 보화각도 설계했음을 보이겠다는 의도다. 민병수 주택 시공사인 일본 시미즈구미(清水組)의 1937년판 『공사연감(工事年鑑)』과 1939년도 『주택건축도집(住宅建築図集)』에 출판된 이 집 사진과 평면이 핵심 자료로 활용됐다.▼2 여기 나타난 민병수 주택의 모던한 외관, 특히 반원형으로 돌출된 매스가 이 집과 보화각의 유사성을 시각적으로 가장 잘 드러내는 요소이기 때문이다. 두 건물 모두에서 반원형 매스가 한쪽에 치우쳐 배치됨으로써 비대칭 균형을 이루는 점도 유사한데, 정인하는 언급하지 않았지만 그 뒤로 계단실이 놓인 점도 마찬가지다. 정인하는 박길룡이 「동아일보」 기고문 ‘현대와 건축 (4)’(1936.8.1.)에서 제시한 “기능의 필연적 표현” 등 건축 형태상의 네 가지 방법론을 발췌해 그의 건축적 기준으로 보고(이 넷은 박길룡이 말한 “기능주의적 고찰”에 뒤따른 것으로 필자는 지난 662호의 글에서 이를 염두에 두고 그의 “기능주의”를 언급했었다), “보화각과 민병수 주택은 박길룡이 가졌던 기준이 잘 적용된 건물이다”라고 규정하는 데까지 나아갔다.▼3 박길룡이 과거의 “역사주의적 모티브”를 뒤로 하고 자신의 “건축적 지향”을 충실히 따랐다는 평가다.

사실 이 정도의 유사성만으로도 두 건물의 설계자가 동일인이라고, 즉 민병수 주택을 설계한 박길룡이 보화각의 건축가라고 결론지어도 무방할지 모른다. 그러나 정인하는 여기 더해벽돌 2B 두께의 내력벽 구조 및 이에 따라 가능했던 “이중의 여닫이 창문”, 그리고 여타의 몇몇 사안을 둘의 공통점에 추가했다. 하지만 이에 대한 논증은 텍스트로든 도판으로든 너무 개략적이어서 전문적 독자도 알아보기 어렵다고 생각된다. 특히 “박길룡 건축 특유의” 방식이라는 이중 여닫이창이 그렇다. 이 창이 안쪽은 실내로, 바깥쪽은 외부로 열린다지만 정말 그런지 판단이 힘들기 때문이다. 정인하 팀의 보화각 실측도는 아주 개략적이니 논외로 하더라도, 앞의 『주택건축도집』에서 가져온 민병수 주택의 평면도에는 여닫이창이 모두 바깥 열림으로만 그려져 있다. 설명이 필요하지 않을까? 중요한 논거가 빠진 셈이다. (상대적으로 지엽적이지만 창호의 격자 패턴도 마찬가지다. 앞의 시미즈구미 『공사연감』만 보더라도 여러 건물에서 유사해 보이는 격자 창호를 발견할 수 있다.)▼4 본문 후반을 박노수 가옥(의 설계자도 박길룡임을 논증하는 데)에 할애하는 대신 보화각과 민병수 주택의 관계에 더 집중했다면 어땠을까?▼5

그런데 민병수 주택의 평면도와 함께 출판된 건축 개요와 외관 사진은, 예상과 달리 앞서 암시된 서구 근대주의 건축의 전형적 이미지와 배치되는 양상도 보여준다. 그것은 이 집이 천연 슬레이트 기와를 인 경사지붕 주택이라는 사실이다. 정인하가 눈치챘는지, 혹은 굳이 언급할 필요를 못 느꼈는지 모르지만, 건축 개요는 “지붕이 천연 슬레이트로 덮였다(屋根 天然スレート葺)”고 말한다.▼6 건물 사진은 아래에서 위로 촬영돼 지붕 대부분을 감추고 있으나, 한쪽 끝 단층부에서 경사지붕을 확인할 수 있다. 그리고 2층 처마 위로도 지붕이 살짝 드러난다고 판단된다. 2층 평면도를 보면 상층으로 올라가는 계단이 부재함을 알 수 있는데, 평지붕에 옥상을 둔 보화각과의 중요한 차이다. 이는 두 건물에 대한 정인하의 평가를 다소 유보적으로 보게끔 한다. 물론 박길룡이 좋아했다던 미국의 거장 프랭크 로이드 라이트가 경사지붕 주택으로도 유명하지만, 라이트는 젊은 모더니스트들에게 구세대로 분류되기도 했다. 그렇다고 하여 민병수 주택 몸체 외관의 전체 구성이 모던하지 않다는 말은 아니며, 반원형 돌출 매스는 여전히 이 주택과 보화각의 설계자가 동일인일 가능성이 있음을 시사한다. 다만 두 건물의 유사성만큼이나 유의미한 차이점도 얼마든 논할 수 있음을 인지해야 한다는 것이다.

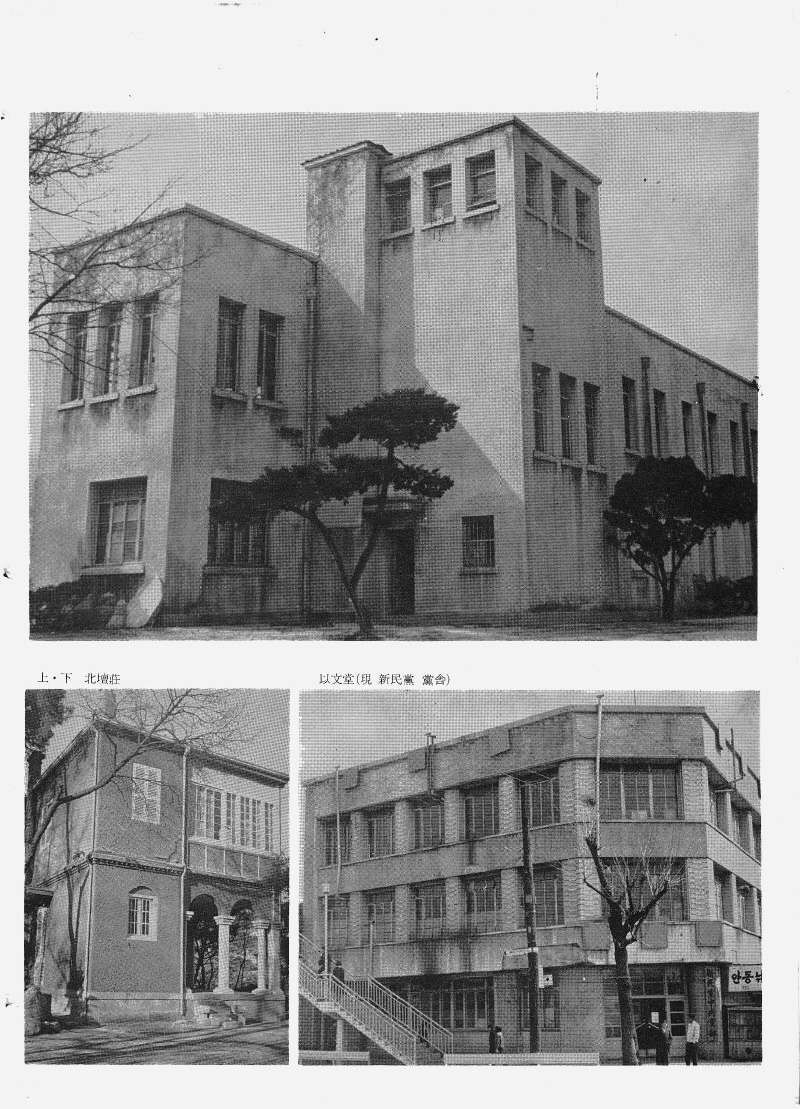

박길룡의 마지막 작품으로 간주되는 이문당(1943)이 약간만 더 진보적이었다면 필자의 당초 의문은 제기되지 않았을지도 모른다. 그가 이상(理想)으로 그려본 ‘기능 100%의 건축형태’(1936)에야 한참 못 미칠지라도, 그 이상을 향해 나아가는 점진적 변화 과정은 1930년대 후반 이래의 박길룡 건축에서 가장 기대해 보고픈 노정이기 때문이다. 하지만 건축이 뭐 늘 그런가. 클라이언트의 요구든 사회적 콘텍스트든 건축가의 이상을 제한하는 현실 요건이 차고 넘치니 말이다.

결론적으로 필자는 정인하의 논고만으로 보화각의 건축가가 박길룡이라 매듭짓기는 어렵다고 생각하지만, 그로 말미암아 그 건축가가 박길룡일 가능성에 좀 더 무게가 실렸음을 부인하지 않는다. 첫 번 글에도 적었듯 필자는 기본적으로 “보화각의 건축가가 박길룡이었기를 바라고”, 그래서 “지금까지 어렵사리 구축해온 우리 현대건축사의 출발점이 흔들림 없[으면]” 좋겠다는 입장이다. 그렇기 때문에 더더욱, 혹시나 있을지 모를 더 직접적인 물증에 대한 미련을 아직 가지고 있다. 간송 측에서 관련 자료를 다시 살펴보고 있는 듯하니, 기다려보자. 박길룡이 플레장 양관에 관여했는지도 함께 확인되면 좋겠다. 「SPACE」 6호(1967년 4월호)의 박길룡 특집에 ‘북단장’이라는 이름으로 보화각과 같이 실린 플레장 양관 사진도 필자로 하여금 보화각 건축가에 의문을 품게 한 단초 중 하나였다. 한편, 이와는 별개로 건축가 박길룡이 남긴 자료 또한 어딘가 현존할지 모른다고 기대해보는데, 만약 그럴 경우 이 역시 연구자들에게 공유될 수 있기를 바라본다. 이에 대해서도 첫 번 글에 적었지만, 그의 장남인 소설가 박용구(1923~1999)가 가지고 있던 이 자료는 「SPACE」 6호의 박길룡 특집 및 최순애의 홍익대학교 석사학위 논문 「박길룡의 생애와 건축에 관한 연구」(1981)에 참조된 바 있다. 역사 서술에 있어 모든 사실을 객관적으로 실증하기 어려운 경우가 다반사지만, 할 수 있는 만큼은 해봐야 할 터이다. 보화각(葆華閣)은 그만한 가치가 있는 보화(寶貨) 아닌가. 마지막으로, 필자의 졸고에 새로운 자료와 논증으로 응답해준 정인하에게 감사의 마음을 전한다. 덕분에 우리는 민병수 주택을 알게 됐고, 박길룡 건축을 또 다른 각도에서 궁리하며 이해의 폭을 넓힐 수 있었다.

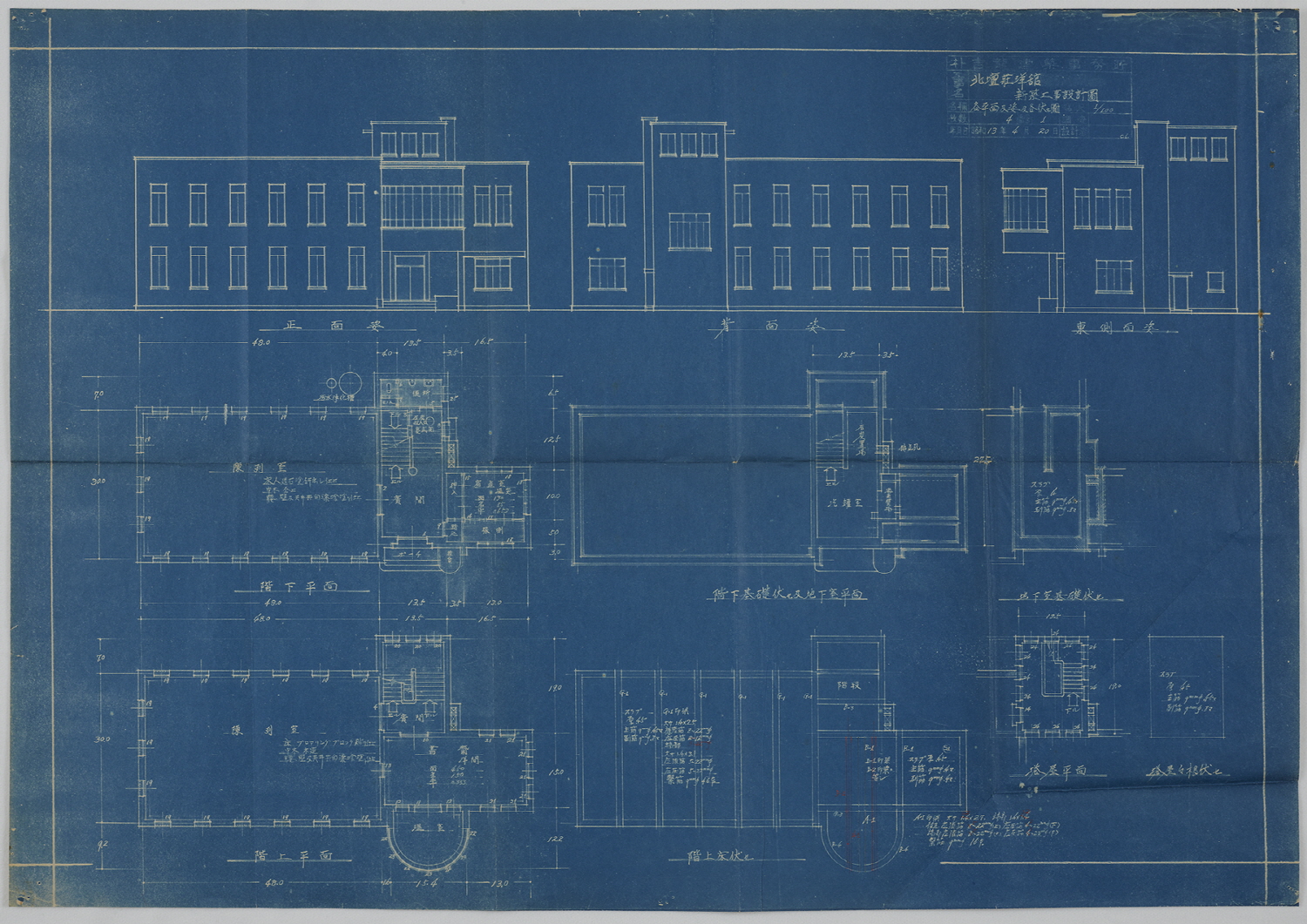

「SPACE」 6호(1967년 4월호)의 특집 ‘건축가 박길룡: 24주기를 맞이하여’에 삽입된 보화각(위) 및 플레장 양관(왼쪽 아래) 사진

「SPACE」 6호의 6쪽

1 건축계 밖에서의 공식적 반응으로는 정인하의 글이 출판된 뒤 나온 일간지 인터넷 기사를 들 수 있다. 노형석, ‘간송미술관은 누가 만들었나...한국 건축계가 맞닥뜨린 미스터리’, 「한겨레」, 2023년 6월 8일, https://www.hani.co.kr/arti/culture/ culture_general/1095025.html, 2023년 6월 8일 접근.

2 두 출판물 모두 이 집의 동일한 외관 사진을 게재하며 박길룡을 설계자로 적은 점이 공통적이다. 그러나 정인하가 밝혔듯 『공사연감』은 이 집을 ‘민병수씨저(閔丙壽氏邸)’로, 『주택건축도집』은 ‘B씨저(B氏邸)’로 표기했다. 후자는 집 주인 이름을 나타내지 않았지만 1, 2층 평면도와 건축 개요를 담고 있어 전자보다 더 풍성한 정보를 전한다. 海野浩太郞(編), 『工事年鑑』, 東京: 清水組, 1937, 167쪽; 海野浩太郞(編), 『住宅建築図集』, 東京: 清水組, 1939, 119쪽.

3 필자는 박길룡이 「동아일보」 기고문 ‘기능 100%의 건축 형태’(1936.7.28.), ‘현대와 건축 (1)~(4)’(1936.7.29.~8.1.) 등에 표출한 기능주의적 관점에 대해 간략히나마 논한 바 있다. 김현섭·김제연, ‘1930년대 박동진과 홍윤식의 서양 근대건축운동 인식ʼ, 「건축역사연구」 146(2023.2.), 21~34쪽. 그런데 그런 기능주의 관점에 입각한 박길룡의 ‘형태 … 방법론’ 혹은 ‘표현 방법’이 정인하가 말하듯 두 건물에 그렇게 잘 적용됐다고 속단할 수 있는지는 의문이다. 더 정확히는, 박길룡의 기능주의 형태론 자체에 모순이 없는지 의문이다. 이에 대해서는 다른 기회에 논하자.

4 한 예가 도쿄의 철도박물관인데(『工事年鑑』, 1937, 7쪽), 이 사례는 반원형 돌출 매스 때문에도 흥미롭다.

5 정인하는 박길룡 작품인 신당동 윤씨 주택(1939)과 박노수 가옥의 유사성을 바탕으로 후자도 박길룡 작품임을 논증한다. 박노수 가옥에 대한 서술 중 보화각과 연관되는 것으로 두 건물의 라디에이터가 유사하다는 점이 잠깐 언급되지만, 전체 맥락에서는 매우 부수적이다.

6 『住宅建築図集』, 1939, 119쪽. 전술한 박길룡의 기능주의 형태론은 자연 재료를 무조건적으로 거부한 것은 아닌 듯하다. 하지만 민병수 주택에서 모더니즘의 평활한 벽면과 천연 슬레이트 경사지붕이 공존하는 양상은 눈여겨볼 필요가 있다.

월간 「SPACE(공간)」 8월호 지면에서 더 많은 자료를 확인하실 수 있습니다.

▲ SPACE, 스페이스, 공간

ⓒ VMSPACE 무단전재 및 재배포 금지